“李天一案件”最新进展:法律与教育的双重反思

在2013年,一桩涉及李双江之子李天一的案件震惊了整个社会,成为当时社会关注的焦点,时至今日,虽然案件已经过去数年,但其影响依然深远,不仅因为涉案人员的身份特殊,更因为它触及了公众对于家庭教育、青少年教育以及法律公正性的广泛讨论,本文将回顾“李天一案件”的最新进展,并从法律与教育两个维度进行深入反思。

一、案件回顾

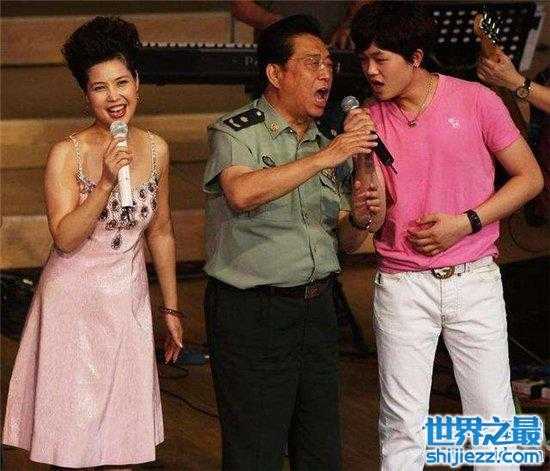

2013年2月,李天一因涉嫌轮奸罪被北京市公安机关刑事拘留,该案发生在北京市海淀区一家KTV内,李天一被指控与另外三人对两名女性实施了轮奸行为,此案一经曝光,立即引发了社会各界的广泛关注和热议,作为著名歌唱家李双江和梦鸽的儿子,李天一的这一行为不仅让他本人深陷舆论漩涡,也使他的父母和整个家庭承受了巨大的压力。

在经过一系列的调查和审理后,2013年9月25日,北京市海淀区人民法院对李天一案件作出一审判决,认定李天一犯有强奸罪(轮奸),但考虑到其犯罪时未满18周岁,依法从轻判处其有期徒刑10年,这一判决在当时引起了不小的争议,许多人认为判决过轻,难以服众。

二、最新进展

时隔多年,虽然李天一本人在公开场合的露面已不多见,但关于此案的讨论并未完全平息,2023年,有媒体报道称,李天一在服刑期间表现良好,积极改造,已获得多次减刑机会,据知情人士透露,根据中国《刑法》的相关规定,李天一在服刑期间如果能够持续表现出良好的改造态度和行为,理论上有可能提前出狱,这一消息再次将公众的目光聚焦于“李天一案件”,并引发了关于青少年犯罪、家庭教育以及法律执行的新一轮讨论。

三、法律层面的反思

1. 法律公正与公众期待

“李天一案件”的审理过程和结果一直备受争议,其中一个重要原因就是公众对于法律公正性的高度期待与实际判决之间的落差,在许多人的眼中,无论涉案者的身份如何特殊,法律应当是一视同仁、公平公正的,该案的判决却让不少人感到法律在特殊身份面前的“妥协”,这无疑损害了法律的威严和公信力。

2. 未成年人犯罪的特殊处理

值得注意的是,李天一在犯罪时未满18周岁,因此被依法从轻判处,这一处理体现了我国法律对于未成年人犯罪的特殊保护原则。“特殊保护”并不意味着“无限制宽恕”,如何在保护未成年人的同时,确保法律的严肃性和威慑力,是值得深思的问题,对于类似案件的判决,应当更加注重综合考量犯罪性质、情节、后果以及未成年人的改造可能性等多方面因素,以实现法律效果与社会效果的统一。

四、教育层面的反思

1. 家庭教育的缺失

“李天一案件”的背后,折射出的是家庭教育的严重缺失,作为公众人物,李双江和梦鸽夫妇在育儿过程中显然存在诸多不足,过度溺爱、缺乏正确的价值观引导、忽视品德教育等,都是导致李天一走上犯罪道路的重要原因,这提醒我们,无论家庭背景如何优越,父母在孩子成长过程中的引导和教育都至关重要,良好的家庭教育应当是爱与规则并重,既要给予孩子足够的关爱和自由,也要教会他们遵守社会规范和道德准则。

2. 青少年教育的全面性

除了家庭教育外,“李天一案件”还暴露出当前青少年教育体系中存在的问题,长期以来,应试教育使得许多学校和家庭过于注重学生的学业成绩,而忽视了品德教育、法治教育和心理健康教育,这导致一些青少年在成长过程中缺乏必要的法律意识和道德约束力,容易走上歧途,加强青少年教育的全面性、系统性和实效性,是预防青少年犯罪的重要途径,学校应当开设专门的法治教育课程,定期开展心理健康教育活动,同时家长也应积极参与孩子的成长过程,与学校形成良好的教育合力。

五、社会层面的反思与建议

1. 媒体责任与舆论引导

“李天一案件”之所以能够引起如此广泛的社会关注,很大程度上得益于媒体的报道和舆论的发酵,在追求新闻热度和点击率的同时,媒体也应当承担起应有的社会责任,避免过度渲染和炒作,以免对涉案人员及其家庭造成二次伤害,媒体应积极引导公众理性看待案件本身及其背后的社会问题,促进社会正能量的传播。

2. 完善法律法规与执行力度

针对未成年人犯罪的特殊处理机制虽然体现了法律的温情与关怀,但也应不断加以完善和优化,建议相关部门加强对相关法律法规的研究和修订工作,确保在保护未成年人的同时也能有效维护法律的严肃性和威慑力,还应加大对未成年人犯罪预防和矫治工作的投入力度,建立健全的未成年人司法保护体系和社会支持网络。

“李天一案件”不仅是一个个案的悲剧,更是对整个社会家庭教育、青少年教育以及法律执行机制的一次深刻警醒,它提醒我们:在追求个人成功和社会发展的同时,绝不能忽视对下一代的关爱与教育;在维护法律公正的同时,也要注重法律的执行效果和社会影响,只有家庭、学校、社会以及媒体等各方共同努力、形成合力,才能为青少年的健康成长营造一个更加良好的环境。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...